Zeitungssterben: Meine (sprichwörtlichen) 5 Cent

Warum ich glaube, dass die Journalismuskrise hausgemacht ist und weshalb Paywalls und Leistungsschutzrecht nicht die Antwort auf sterbende Zeitungen sind.

Vorbemerkung

Es ist schon viel geschrieben worden zur Insolvenz der Frankfurter Rundschau, zum möglichen Aus der gedruckten Financial Times Deutschland und zum Zeitungssterben allgemein. So bitter diese Prozesse auch immer für die Betroffenen sind, vielleicht hilft es, die Dinge mal ganz nüchtern zu betrachten. Das beginnt damit, dass man sich ein paar (oft vergessene oder verdrängte?) Tatsachen vor Augen führt :

- Die Lizenz, im Nachkriegs-Deutschland eine Zeitung zu vertreiben, galt lange Zeit als eine Lizenz zum Geld drucken

- Wie keine andere Branche sind die großen Verlage ein halbes Jahrhundert (!) ungebremst gewachsen, unbeschadet von Öl- oder sonstigen Krisen

- Die Anzahl an Zeitungs- und Zeitschriften-Titeln in Deutschland ist nach wie vor beachtlich

- Viele Verlage machen auch heute noch hohe, zweistellige Millionen-Gewinne

- Dessen ungeachtet: Ja, die Welt verändert sich!

Die betrogene Freundin

Noch immer klammern sich viele Blattmacher an das Allheilmittel Papier. Mantra-artig verteidigen sie das Modell Tageszeitung, selbst dann noch, wenn sie selbst bereits dem Untergang geweiht sind:

Wir werden Ihnen weiterhin jeden Tag eine Zeitung nach Hause oder an den Kiosk liefern, die lohnt, gelesen zu werden. (Belegschaft der Frankfurter Rundschau)

Worte wie diese – einen Tag nach der Insolvenz – verdeutlichen, wie irrational das Verhältnis vieler Blattmacher zu ihrem eigenen Medium ist. „Die Verantwortlichen verpassten, das Blatt zu modernisieren“, besser-weiß-es Ines Pohl von der taz – ausgerechnet. Auf die Idee, dass es evtl. damit zu tun haben könnte, dass das Geschäftsmodell Tageszeitung per se – sagen wir es vorsichtig – „schwierig“ geworden ist, kommt natürlich keiner.

Fast erinnert das an die gute Freundin, die es als Letzte wahrhaben will, dass ihr Lebenspartner sie schon seit Ewigkeiten nach Strich und Faden betrügt, und dass er jetzt, nach Jahren der erfolglosen Paartherapie, die Koffer gepackt hat, um mit einem 20jährigen Fotomodell zusammenzuziehen. – „…Er wird schon erkennen, was er an mir hatte… und dann wird er zurück kommen …und dann tut ihm alles leid!“ – Ähm… ja. (räusper) Genau.

Keine Verdrängung?

Es heißt: Kein Medium ist durch ein neues Medium jemals verdrängt worden. Blödsinn. Wann haben Sie das letzte Mal ein Telegramm bekommen? Ein Fax? Natürlich wird es in Zukunft noch gedruckte Zeitungen geben, genauso wie es im Central Park von Manhattan heute auch noch Pferdekutschen gibt. Fakt ist: Für die inhaltliche wie auch gestalterische Weiterentwicklung des Journalismus spielen Printmedien schon lange keine Rolle mehr. Peter Hogenkamp von NZZ digital bringt es meiner Meinung nach am besten auf den Punkt, in dem er seinen Bekanntenkreis einem Reality-Check unterwirft und nüchtern feststellt: Die Zeitung erledigt ihren «Job» nicht mehr so gut wie früher.

Kostenloskultur?

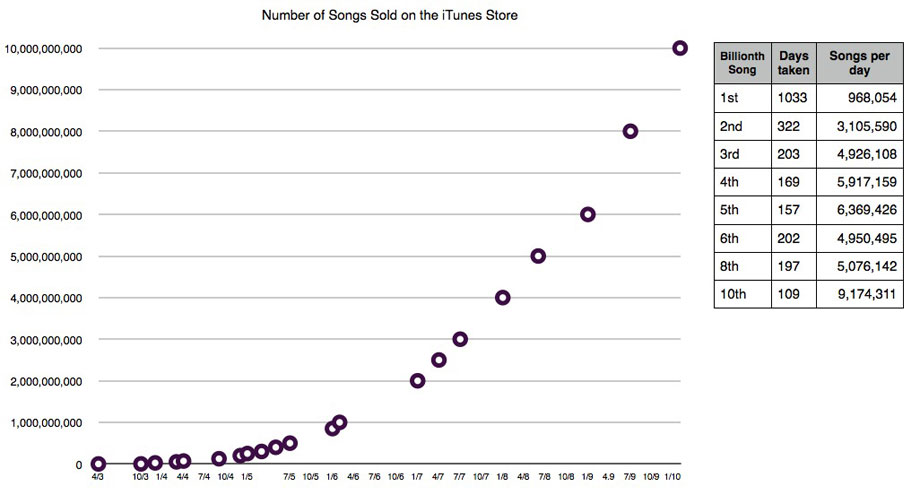

Die Menschen wollen im Internet alles kostenlos. – Ach ja? Allein Apple hat in den vergangenen Jahren nicht nur einmal, sondern gleich 7 mal bewiesen, dass User sehr wohl bereit sind, für digitale Inhalte im Netz gutes Geld zu bezahlen: Musik (iTunes Store 2002), Filme/Serien (iTunes/Apple TV 2005), Apps (AppStore 2008), Bücher (iBooks Store 2010), Zeitungen/Zeitschriften (Apple Newsstand 2011) sowie professionelle Computer-Software (Mac AppStore 2011).

Über dieses Horror-Jahrzehnt fabuliert sich die Frankfurter Rundschau die Wahrheit wie folgt zu recht:

„Die neue Technik war über die Verlage hereingebrochen, ohne dass sie rechtzeitig Modelle entwickeln konnten, wie man neben den Geräteherstellern und Netzprovidern auch mit journalistischen Inhalten Geld verdient.“

Hereingebrochen? Konnten? Wenn jemand A) die Inhalte („Content is King“?) und B) das nötige Kleingeld dazu gehabt hätte, diese digitale Welt zu erschließen, wären es ja wohl an allererster Stelle die Verlage gewesen! Weder Automobilindustrie, noch Chemie- oder Stromkonzerne verfügten über eine bessere Ausgangsbasis: Kein Produkt lässt sich leichter, zu nahezu Null Kosten unter die Leute bringen, wie Texte und Fotos. Und was genau hat man getan? Das hier:

Video: Das Herunterladen eines ePapers im Jahr 2010

„Das Wachstum unserer Digitalgeschäfte ist im Wesentlichen nur durch Zukäufe erreicht worden. Wirkliche Neuerungen, das muss man ganz nüchtern feststellen, hatten wir bisher nicht zu bieten“ (Mathias Döpfner, Axel Springer AG)

Statt zeitgemäße Angebote zu machen, ist man lieber dazu übergegangen, die Leser zu beschimpfen: Gratiskultur! Die Leute wollen im Netz alles umsonst haben! Die Frankfurter Rundschau – Opfer einer „Gratismasche der digitalen Welt gewöhnten Gesellschaft“. Nun bin ich kein Betriebswirtschaftler, aber die eigenen Kunden als Schmarotzer zu bezeichnen, soviel Chuzpe muss man erst einmal besitzen.

Der Leser ist schuld

Vor einigen Monaten durfte ich einem Kamingespräch in Berlin beiwohnen, bei dem zwei der größten Medienmacher dieser Republik sich bei teurem Wein über die böse Gratiskultur im Netz ausließen: „Sie gehen doch auch nicht aus dem Supermarkt, ohne zu zahlen“ – „Doch!“, platzte es aus mir heraus „Wenn Sie vergessen, eine Kasse aufzustellen, bediene ich mich natürlich irgendwann selbst.“ Es ging noch hoch her an diesem Abend.

Das Supermarkt-Gleichnis

Bleiben wir ruhig mal bei diesem schiefen Supermarkt-Bild: Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer großen Stadt und haben plötzlich Durst. Orientierungslos laufen Sie durch die Straßen und suchen nach einem Supermarkt. Blöderweise hat der Supermarktbesitzer vergessen, Schilder an seinen Laden zu machen, weil er der Meinung ist, ohne ihn geht es sowieso nicht. Sie zücken Ihr Smartphone und finden den Supermarkt irgendwie doch noch – Google Maps sei dank (für diesen Hinweis will der Supermarktbesitzer selbstverständlich eine Gebühr von Google).

Sie betreten also den Laden und möchten eine Dose Cola kaufen. Können Sie aber nicht. Stattdessen heißt es: Cola gibt es nur im ganzen Kasten. Entnervt schleppen Sie die Monats-Ration Cola zum Ausgang. An der einzigen besetzten Kasse stauen sich die Kunden. Als Sie endlich dran sind und das Geld auf den Tresen legen, fragt Sie die Kassiererin nach Ihrem Namen. Nach dem Mädchennamen Ihrer Mutter. Nach Ihrer Kontonummer. Nach einem Kundenkennwort, das mindestens aus einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben, einer Ziffer und einem Sonderzeichen besteht.

Wenn Sie jetzt noch nicht aufgegeben haben, tun Sie es spätestens in dem Moment, als Sie die Kassiererin auffordert, nochmal nach Hause zu gehen. Dort wartet nämlich die Kundenkarte auf Sie, mit der Sie dann „schnell und bequem“ bezahlen können. Und zwar ausschließlich in diesem einen Supermarkt.

Jammern – ein Geschäftsmodell?

Jammern – ein Geschäftsmodell?

Man muss sich die vielen Ausreden und Klagen, mit denen die großen Verlagsleute auch heute noch um die Ecke kommen, mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Geisteshaltung (um nicht zu sagen Arroganz) mit der viele noch immer meinen, dass etablierte Marktgesetze in der digitalen Welt (-> schnell, einfach, fairer Preis) für sie nicht gelten, ist wirklich beachtlich.

Out of the box

Wenn wir heute an „Qualitätsjournalismus“ denken, denken wir gerne an Formate, wie wir sie schon von der analogen Welt her kennen. Wo steht geschrieben, dass eine TV-Talkshow, egal wie langweilig, stets exakt 45 Minuten lang sein muss? Wieso orientiert sich Journalismus im Netz in Form und Umfang oft noch immer an Gesetzmäßigkeiten aus dem Print-Zeitalter? Denken Sie an die Zeitungspapier-Immitate diverser iPad-Apps. Weshalb müssen Zeitungsangebote dort stets 1:1 als Gesamtheft, oft sogar verbunden mit einem Zwangs-Wochen- oder gar Monatsabo verkauft werden?

Viele Zeitungsmacher schaffen es nicht, out of the box zu denken. Stattdessen denkt man noch immer in Kästen – in Zeitungskästen.

Der Springer-Verlag hat angekündigt, für seine digitalen Ableger der „Welt“ und „Bild“ demnächst Bezahlschranken einführen zu wollen. Vorbild ist das sog. „Metered Model“ (die ersten Texte sind gratis, danach muss gezahlt werden), ähnlich wie es die New York Times vor geraumer Zeit eingeführt hat.

Was für einen internationalen Titel noch ansatzweise funktionieren mag, betrachte ich für deutschsprachige Tageszeitungen eher als problematisch. Anders als die Times, ist die Reichweite deutscher Tageszeitungen allein schon durch die Sprache stark begrenzt. Zusätzliche Hürden mögen vielleicht in hochpreisigen Nischenmärkten funktionieren (Wall Street Journal). Bei Alltagsblättern wie der „Welt“ sehe ich gerade hier Schwierigkeiten. Hinzu kommt, dass die Springer-Presse nicht über die Klasse einer New York Times verfügt.

Meine 5 Cent…

Nun ist es immer furchtbar einfach, mit dem Finger auf Andere zu zeigen, ohne selbst mit einem eigenen Vorschlag konstruktiv zur Diskussion beizutragen. Deshalb hier nun mein Ansatz, den Kunden Schritt für Schritt wieder für guten Journalismus zu begeistern und ans Kassenhäuschen zu führen:

Nicht Content ist King – sondern der Kunde!

Zunächst einmal würde ich damit beginnen, den Kunden wieder als Kunden zu behandeln und nicht als Klickvieh. Das klingt banal, wird aber noch immer nicht getan. Hand aufs Herz: Interessiert es die Verleger denn wirklich, was der Leser online will und wofür er bereit wäre, Geld auszugeben? Geht es ihnen wirklich um den Qualitätsjournalismus, oder nicht vielmehr um die Bewahrung alter Geschäftsmodelle?

Zwei Kritikpunkte, die mir immer wieder begegnen:

1. Wieso kostet die digitale Ausgabe einer Zeitung/Zeitschrift im Netz oft genauso viel (machmal sogar mehr) als gedruckt & gebunden am Kiosk?

2. Wieso muss ich die gesamte Ausgabe kaufen, wenn mich doch höchstens 2-3 Artikel interessieren? Bei einer gedruckten Zeitung lässt sich das logisch/logistisch schnell erklären. Wie aber rechtfertigt man diese Zwangsbündelung im Digitalzeitalter (vgl. Musikmarkt und LP)?

Wo bleibt das Micro-Payment?

Machen Sie doch mal den folgenden Test: Klicken Sie sich einen Tag lang durch das Internet und beantworten Sie sich dabei selbst immer wieder die Frage „War mir dieser Text / diese Karikatur / dieses Video etwas wert?“ Was hätte ich spontan dafür – ohne lange nachzudenken – gezahlt: 10¢? 20¢? Wieviel war es Ihnen wert, mit einem informativen oder auch unterhaltsamen Text, die Wartezeit am Bahnsteig zu überbrücken?

Zum Vergleich: Vor noch gar nicht allzu langer Zeit haben wir Deutsche SMS-Botschaften („Hallo Schatz. Bin gelandet.“) für 50 Pfennig verschickt – pro Stück wohlgemerkt – und gezahlt! Auch heute geben die Menschen viel Geld für Apps aus, die sie sofort haben wollen, ein paar Wochen lang nutzen, und dann durch neue ersetzen. Was heute schon für Musik, Filme, eBooks – sogar für Schlumpfbeeren* gilt, soll aus irgendwelchen obskuren Gründen für journalistische Produkte nicht gelten?

Zum Vergleich: Vor noch gar nicht allzu langer Zeit haben wir Deutsche SMS-Botschaften („Hallo Schatz. Bin gelandet.“) für 50 Pfennig verschickt – pro Stück wohlgemerkt – und gezahlt! Auch heute geben die Menschen viel Geld für Apps aus, die sie sofort haben wollen, ein paar Wochen lang nutzen, und dann durch neue ersetzen. Was heute schon für Musik, Filme, eBooks – sogar für Schlumpfbeeren* gilt, soll aus irgendwelchen obskuren Gründen für journalistische Produkte nicht gelten?

*als In-App-Purchases bei Online-Spielen – danke an Manolo Klein für diesen Hinweis!

Einzel-Artikel zum fairen Preis

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber seit Einführung der Flatrate für Festnetz und für unterwegs, konsumiere ich mehr Zeitungs- und Zeitschriftenangebote als je zuvor. Nicht via App – nein – bei den meisten Texten, die ich lese, handelt es sich um Fundstücke, Spontan-Abrufe, aufgrund von Empfehlungen per Mail, bei Twitter oder Facebook. Schon oft hätte ich gerne ein paar Cent gezahlt, wohlgemerkt, nicht für ein ganzes Heft. Für einen speziellen Text. Singular.

So wie sich eine App oft nur auf eine einzige Funktion beschränkt und eben nicht die gesamte Office-Suite bietet, möchte ich im Netz gerne meinen Medien-Mix aus einzelnen Artikeln zusammenbauen und bezahlen dürfen. Und genauso wie die App nur einen Bruchteil eines ausgewachsenen PC-Programmes kostet, muss auch der Preis für einzelne Artikel im Netz fair sein (hinter dem Begriff „fair“ steckt für mich folgende Überlegung: eine komplette Zeitung am Kiosk kostet 3 € – minus Druck, minus LKW, abzgl. meiner eigenen Kosten durch Internetflat = etwa 10 bis 30 ¢). Ein Monats-Abo für 10 Euro? …und tschüss!

Wer die lousy Pennies nicht ehrt…

Noch heute beklagt Hubert Burda die sog. „lousy Pennies“ im Netz. Und genau das ist das Problem: Es sind keine lausigen Pennies!

Micropayment durch einen simplen 1-Click-Buy-Button wären der ideale Lackmustest über die angeblich nicht vorhandene Zahlungsmoral, die Nichtwertschätzung von gutem Journalismus. Warum eine kaufkräftige Minderheit dazu zwingen, ganze LPs zu kaufen, wenn man an einer Kombination aus größtmöglicher Reichweite plus Einnahmen durch Singles evtl. sogar mehr verdienen könnte? Das iPad und die geschlossenen Apps haben den Weg bereitet – das kann aber doch nur der Anfang gewesen sein.

Pay-per-read? Ich höre schon die Kritiker rufen: Dann werden in Zukunft nur noch Inhalte angeboten, die sich gut verkaufen lassen. Schwere journalistische Kost („Graubrot“) fiele dann durch das Raster. – Oh irony! Als ob das bei der gedruckten Zeitung jemals anders gewesen wäre. Natürlich muss ein Medienhaus seine Einnahmen umverteilen, so dass man mit der richtigen Mischung aus Nachricht und Boulevard auch gesellschaftlich relevanten Journalismus gegenfinanzieren kann. Wo ein Wille ist…

Pay-per-read? Ich höre schon die Kritiker rufen: Dann werden in Zukunft nur noch Inhalte angeboten, die sich gut verkaufen lassen. Schwere journalistische Kost („Graubrot“) fiele dann durch das Raster. – Oh irony! Als ob das bei der gedruckten Zeitung jemals anders gewesen wäre. Natürlich muss ein Medienhaus seine Einnahmen umverteilen, so dass man mit der richtigen Mischung aus Nachricht und Boulevard auch gesellschaftlich relevanten Journalismus gegenfinanzieren kann. Wo ein Wille ist…

Man spricht deutsch

Dass man mit deutschen Texten kein weltweites Publikum ansprechen kann, ist in einem globalen Markt tatsächlich ein gewaltiger Nachteil. Man kann aber auch einen Vorteil darin sehen: Dadurch, dass journalistische Angebote bei uns an die deutsche Sprache gebunden sind, besitzen Verlage einen einzigartigen Schutzraum, der nicht so leicht von ausländischen Billigarbeitern übernommen werden kann.

Familienbanden

Zumindest in einer Übergangsphase ist es wichtig, dass sich die deutschsprachigen Verlage zusammentun, und eine verlagsübergreifende Allianz eingehen. Gemeint sind nicht etwa Preisabsprachen, sondern ein gemeinsames Abrechnungssystem, das es den Kunden ermöglicht, schnell und unkompliziert zwischen einzelnen Angeboten hin- und herspringen zu können – und vor allem – über eine einzige, einheitliche Rechnung (nur ein Passwort!) bezahlen zu dürfen.

All you can read

In einem zweiten Schritt, wenn sich die Leser ans Bezahlen gewöhnt und ein Gefühl dafür entwickelt haben, was sie monatlich im Schnitt für Medien im Netz ausgeben, dann – und wirklich erst dann – macht es Sinn, über verlagsübergreifende „All-you-can-read“-Pauschalangebote nachzudenken. Zum Vergleich: Musik-Abos à la Spotify hätten vor 10 Jahren keine Chance gehabt. Der damalige Versuch der Musikindustrie, die Gratis-Tauschbörse Napster in eine kostenpflichtiges Musik-Abo-Plattform zu verwandeln, ist grandios gescheitert.

Fazit:

- nicht der Content ist König, sondern der Kunde

- Angebote machen (z.B. Micropayment) – keine Verbote

- in spontanen Impulskäufen („lousy Pennies“) schlummert ein gigantischer Markt

- ein verlagsübergreifendes 1-Click-Abrechnungssystem mit nur einem Passwort

- erst nach einer ausgedehnten Pay-Per-Read-Gewöhnungsphase machen Abo-Modelle („Flatrates“) Sinn

Umsetzung

Nicht machbar? Wenn es einer Branche, die sich fest in der Hand von nur wenigen Verlegerfamilien befindet, nicht gelingt, sich auf einheitliche Standards zu einigen, kann es dafür eigentlich nur zwei Gründe geben:

Es geht den Verlagen noch zu gut – oder einfach noch nicht schlecht genug.

Debatte: Eines meiner Journalisten-Idole, Wolfgang Blau, zum selben Thema bei Facebook

Blogschau: Übersicht über weitere Blogposts zum Thema bei Meedia

Zeitungsland Deutschland – eine Analyse des Zeitungsmarktes auf Meedia

Sehr guter Artikel. Ich frage mich schon seit einiger Zeit, warum ich keine Prepaid Karte à la iTunes kaufen kann, mit der ich einzelne – kostengünstige – Artikel runterladen kann. Ich wäre gern bereit, eine kleine Summe (Micropayment) für einen Artikel zu zahlen. Aber entweder dann gleich ein Abo an der Backe zu haben oder eine horrende Summe für einen Artikel zu zahlen, widerstrebt mir!

Ich finde den One-Account-Ansatz sehr wichtig. Ich besitze: Eine E-Mail-Adresse, ein deutsches Girokonto sowie PayPal. Keine Kreditkarte, keine Rechnungsanschrift, keine Telefonnummer.

Also: Bitte simpel! Ich bezahle mit PayPal und Bankeinzug, wo es nur geht. Neulich musste ich einen Flug mit einer Kreditkarte eines Kumpels begleichen: Peinlich und umständlich. Wir Deutschen mögen halt keine Kreditkarten, noch dazu wenn sie ein Vermögen kosten. Das muss man respektieren! Selbst meine Uni (!) bietet nur noch Bankeinzug an, weil eine Überweisung der Semesterbeiträge zu kompliziert wäre.

Und meinetwegen reicht es auch, wenn ich mich via Facebook oder Twitter identifiziere. Wie gesagt: One-Account-Ansatz. Die Zugangshürden für Paid Content sind vielerorts einfach noch zu hoch, weil man offensichtlich keine großen Bündnisse schließen will.

Mein Verdacht: Die Verlage würden eine Authentifizierung durch Facebook nie zulassen, weil dann alle Kundendaten (mit denen auch die Verlage munter handeln) dann bei FB lägen. Einen ähnlichen Streit gab es schon mal mit Apple. http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1638546/Apple-will-jetzt-an-die-Kundendaten-der-Verlage.html