Legacy Media – analoger Wein in digitalen Schläuchen

Die ersten Schritte sind gemacht, doch Facebook und Twitter waren nur der Anfang. Um in der Digitalen Welt langfristig bestehen zu können, müssen wir Medienmacher uns einer Glaubensprüfung unterziehen.

Die Legende lebt…

„Legacy Media“ (legacy = Erbe, Vermächtnis) – allein der Begriff hat schon etwas verwunschenes, fatalistisches, fast wie eine Heldensage, die zumindest ansatzweise auf wahren Begebenheiten beruht, von Generation zu Generation immer weiter verklärt und ausgeschmückt wird, so dass man am Ende Dichtung und Wahrheit nicht mehr auseinander halten kann. Oder möchte.

Vor einigen Tagen hatte ich die Ehre, vom MedienHaus Wien in den Presseclub eingeladen zu werden, wo wir einen Tag lang über „Media in Transition“ diskutierten. Zu den internationalen Rednern gehörten u.a. Lucy Küng von der Universität St. Gallen sowie Anthony Sullivan vom Guardian. Vor allem der Vortrag von Sullivan hatte es mir angetan, bei dem er erzählte, wie der Guardian es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Journalismus neu zu denken.

Zum Konzept des Open Journalism zählen offene Feedback- und Crowdsourcing-Plattformen, wie z.B. die regelmäßige Austragung eines Hack-Days, bei dem IT-Spezialisten und User eingeladen werden, Web-Tools für den Guardian zu entwickeln.

Die Bedeutung von Mobile

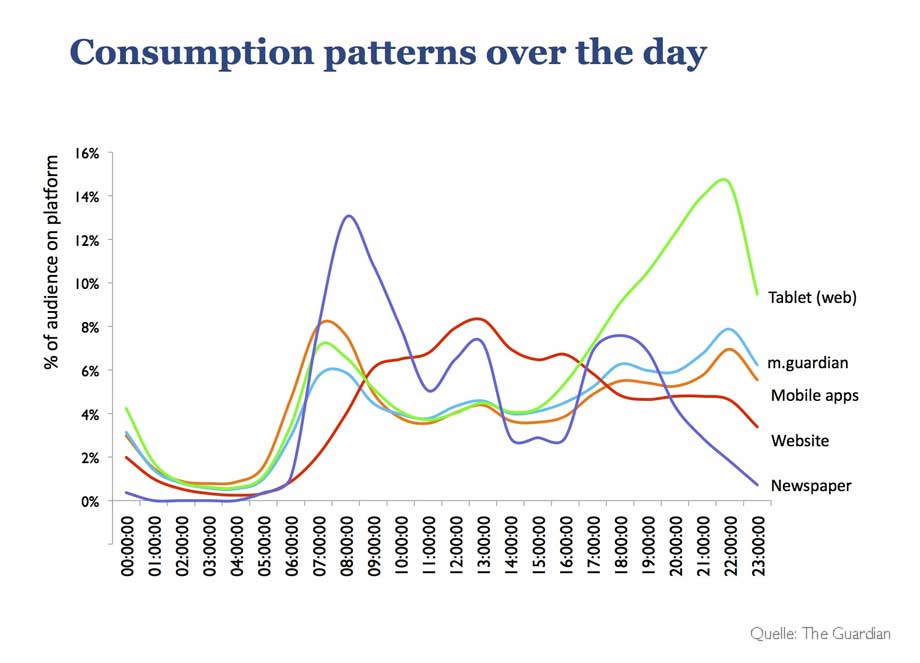

In der Mittagspause habe ich mir mein iPhone geschnappt und mit Anthony über seine Arbeit als Produktentwickler gesprochen. Woher er seine Leute rekrutiert, wie sich Smartphone & Tablets auf die Abrufzahlen beim Guardian auswirken (s. Grafik). Und: Welche Rolle spielen Google, Facebook sowie Twitter für das Medienhaus.

Weil es in dem Saal sehr laut und hallig war, habe ich dazu das LiveAction-Richtmikrofon von Belkin (Afiliate-Link*) verwendet. Nicht perfekt, aber deutlich besser als mit dem eingebauten iPhone-Mikro.

* Afiliate-Links sind Partner-Programme von Amazon. Wenn Ihr über diesen Link bestellt, erhalte ich von Amazon ein paar Prozent Kommission. Am Preis ändert sich für Euch nichts.

Eine Welt im Aufbruch

Eine Welt im Aufbruch

Wenn ich auf die deutsche Medienlandschaft blicke (der ich selbst angehöre), bin ich weit nicht mehr so pessimistisch, wie ich es vor kurzem noch war. Wo immer ich hinkomme, überall erlebe ich eine Welt im Aufbruch. Verlage wie auch die gebührenfinanzierten Sender sind aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und mit Feuereifer dabei, sich an die neuen Medienrealitäten – sprich – an ein neues, anspruchsvolleres Publikum heranzutasten.

Vor 5 Jahren noch habe ich Studenten prophezeit, dass es bald keinen spannenderen Job geben wird, als Journalismus. Ich habe den Eindruck, diese Zeit ist jetzt gekommen. Noch nie habe ich um mich herum soviel Experimentierfreude verspürt – die notwendige Einsicht, dass es richtig und wichtig ist, sich auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen um daraus zu lernen.

Noch zuviel Sendungsbewusstsein

Noch nutzen wir die Möglichkeiten, die sich uns bieten, recht zaghaft. So versteifen sich die meisten Häuser aktuell zu sehr darauf, ihre neuen „Spielzeuge“ Facebook & Twitter lediglich als zusätzliche Verbreitungswege ihrer eigenen Inhalte zu benutzen, statt deren Rückkanal-Potential voll auszuschöpfen.

In unserer alten Denke macht dieser Ansatz natürlich Sinn: In Social-Media-Workshops und SEO-Schulungen tauscht man sich darüber aus, wie man die eigenen Webseiten bei Google nach oben pusht, wie man den Social-Graph bei Facebook optimiert, um eine höhere Reichweite zu erzielen.

Diese Grundlagen sind wichtig und ein erster Schritt auf dem Weg in das neue Zeitalter. Jedoch sollten wir uns darüber klar sein: All diese Aktivitäten sind vor allem darauf ausgerichtet, das zu tun, was wir schon immer getan haben: zu senden. Doch was ist mit dem Empfangen?

Ein Glaubensbekenntnis – auch für Vorgesetzte

Um in der neuen Welt bestehen zu können – um zu begreifen, um was es in dieser neuen Medienrealität wirklich geht, ist eine Art „Glaubensbekenntnis“ nötig. Ein „leap of faith“, ein Sprung ins Ungewisse. Eine Prüfung, der sich jeder Einzelne von uns unterziehen muss, auch unsere Vorgesetzten.

Kürzlich habe ich mich einer hochrangigen ARD-Managerin über die Frage gestritten, ob man selbst aktiv twittern müsse, um Twitter zu verstehen. Die Kollegin war der Meinung, man muss nicht alles selbst tun, es genüge vollkommen zu wissen, wen man mit einer solchen Aufgabe betraut.

Ich halte das für ignorant. Nur wer die Dynamik der sozialen Netzwerke über längere Zeit am eigenen Leibe erfährt, begreift, worum es bei dieser Many-to-Many-Kommunikation tatsächlich geht. Nur so kann man echte Trends ausmachen, jenseits des üblichen Netzrauschens (vgl. Holger Schmidt: Twitter als Nachrichtenistrument: Deutschland ist Schlusslicht). Und ja – so ein gelegentlicher Shitstorm kann auch eine unheimlich reinigende Erfahrung sein.

Analoger Wein in digitalen Schläuchen

Konkret: Wir optimieren die Verbreitungswege, kümmern uns aber nicht genug um die Inhalte. Vieles von dem, was wir (jetzt über Dutzende Kanäle) aussenden, ist lieblos aus irgendwelchen Agenturen zusammenkopiert und mit einem 0815-Schmuckbild versehen. Solche Inhalte versenden sich in der Regel – ob im Fernsehen oder bei Facebook, spielt am Ende keine Rolle. Analoger Wein in digitalen Schläuchen.

Um im Web reüssieren zu können, braucht man mehr Gespür für die User. Unser Publikum ist ein anderes, als noch vor 10 oder 20 Jahren, lässt sich nicht so leicht in werberelevante Altersgruppen oder Sinus-Milieus pressen, hat ganz andere Anforderungen an uns professionelle Medienleute.

Es ist ungeduldiger und kritischer, weil es über die gleichen Quellen und Vergleichsmöglichkeiten verfügt wie wir – nicht zuletzt aber auch deshalb, weil es jetzt eben auch selbst Sender sein kann. Mehr Kommunikations-Partner statt dummer weil stummer Empfänger.

Ein neues Mindset

Dieser Wandel setzt bei uns Medienmachern ein ganz anderes Mindset voraus, als wir das aus dem Kommunikationszeitalter kannten, in dem wir selbst sozialisiert wurden. Die (= unsere) Wahrheit von der hohen Kanzel herab zu predigen, das macht der mündige Leser/Zuhörer/Zuschauer in dieser Form nicht länger mit.

Es ist wie Schwimmen lernen oder Fahrradfahren. Man stürzt und schluckt viel Wasser. Wer immer gleich nach Schwimmflügeln ruft (zusätzliche Rundfunkgebühren) oder nach Stützrädern (Leistungsschutzrecht), der wird ewig in der alten Welt verharren, zumindest aber wertvolle Zeit verlieren.

Am Ende folgt auch der Medienwandel der Dramaturgie der klassischen Heldensage: Nur wer bereit ist, loszulassen – ein Risiko einzugehen, gegebenenfalls zu scheitern und den Heldentod zu sterben, wird geläutert und als neuer Mensch das andere Ufer erreichen. Wer diesen inneren Glaubensschritt, diesen „leap of faith“ nicht vollziehen will, sollte sich damit abfinden, schon bald zur „legacy“ zu zählen.

Legacy hat im Englischen auch die Bedeutung „Altlast“.

Eine kleine Anmerkung, weil Du die bildliche Gegenüberstellung der angeblichen Mobile-Nutzung von 2005 und 2013 verwendest.

Das Bild von 2005 zeigt die Beerdigung von Johannes Paul. Zum einen, ist die Aufnahme nicht zu einem speziellen Moment der Zeremonie entstanden, darüber hinaus mag es den dort Anwesenden durchaus pietätlos erschienen sein, ihre – damals -Digitalkameras zu zücken.

Das Bild von 2013 zeigt den Moment der Verkündung des neuen Papstes oder sein sich Zeigen auf dem Balkon vor der Menge auf dem Petersplatz. Ein – für die Anwesenden hoch emotionaler und freudiger Moment.

Jan Eggers vom Hessischen Rundfunk hat sich die Mühe gemacht, eine korrekte Gegenüberstellung zu bauen. Darin sieht man deutlich, auch 2005, bei der Vorstellung Benedikts wurden schon Mobiltelefone (es gab ja durchaus schon welche mit Kameras) und Digitalkameras in die Höhe gehalten.

Siehe: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200208101677567&set=a.1159327675695.24799.1602893421&type=1 (Sorry, leider nur Facebook)

In der Sache hast Du natürlich nach wie vor recht, einzig erzählt die Illustration, die in den letzten Tagen durchs Netz gereicht wurde, nur die halbe Wahrheit.

Danke für die Ergänzung. Wichtiger Hinweis, wobei das ja nur ein Symbolbild ist. Jeder von uns kennt das Phänomen z.B. von Pop-Konzerten, wo Feuerzeuge längst einem Meer von Smartphones gewichen sind. Insofern deckt sich diese Gegenüberstellung von 2 Papst-Bildern offenbar mit der Lebenserfahrung vieler Menschen, auch wenn die beiden Bilder inhaltlich nichts miteinander zu tun haben.

Zum Foto-Vergleich zwischen 2005 und 2013 („Das Publikum verändert sich schneller als die Medienmacher“, „Wir optimieren die Verbreitungswege, kümmern uns aber nicht genug um die Inhalte“):

http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/post/about-those-2005-and-2013-photos-of-the-crowds-in-st-peters-square/2013/03/14/aaf1067a-8cf9-11e2-9f54-f3fdd70acad2_blog.html

http://www.presseverein.ch/2013/03/misslungener-vergleich-zum-medienwandel/

Danke für diese wichtige Ergänzung – siehe Kommentar von Andreas.